Brot! Nieder mit dem Krieg!

Ich war bei der Demo. Das kam so: Nachdem ich mein tragbares Telefon in die Spitaler Straße getragen hatte, in die weiträumigen Hallen von Europas größtem Unternehmen für den Austausch von Informationen und Daten über räumliche Distanz – hieß früher Fernmeldewesen, heißt heute Telekommunikation und verhilft dieser AG zu meiner Abhängigkeit, möchte nämlich meine fast 50 Jahre alte Festnetznummer nicht verlieren – sprachen mich auf der Straße zwei junge Frauen an. Heilfroh stürzte ich mich in den Austausch ohne räumliche Distanz. Sie überreichten mir ein Faltblatt mit rotem Banner: „8. MÄRZ KÄMPFT FÜR BROT ARBEIT UND FRIEDEN DEMO: HINAUS ZUM FRAUENKAMPFTAG“ und ich outete mich als Alt-Emanze.

Schnell wurden wir uns über 1 ½ Generationen einig, dass weder Patriarchat noch Imperialismus ausgerottet sind und die beiden luden mich zum Frauenstammtisch im FRAUENCAFÈ LÜTTJE LÜÜD https://junges-hamburg.de/luttje-luud/ in der Veddeler Brückenstraße 122 ein, am Sonntag, den 26. März. Ich komme! Und freu mich wie blöde, dass es endlich wieder Frauenversammlungen gibt. Habe ich doch in den 1970ern große Teile meiner Freizeit mit der Errichtung und Bespielung von Frauenräumen verbracht und radle heute immer noch mit tränendem Herzen an der Ecke Susannenstraße/Max-Brauerallee vorbei, wo sich heute die Konsumbespieler*innen abwechseln, wo früher die Frauenkneipe war. Frau war das gemütlich! Und aufständisch! Dort trafen sich nämlich auch die Anti-Impi-Frauen. Ohne mich, gebe ehrlich zu, dass mir das Ganze damals etwas fremd war. Heute würde ich mich sofort anschließen, hatte ich doch 50 Jahre Zeit, das weltweite Bestreben von Staatswesen beziehungsweise ihrer politischen Führung, in anderen Ländern oder bei anderen Völkern politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu erlangen, bis hin zu deren Unterwerfung und zur Eingliederung in den eigenen Machtbereich, das typischerweise damit einhergeht, eine ungleiche wirtschaftliche, kulturelle oder territoriale Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten (= Imperialismus) zu erleben.

Auch mit dem Patriarchat kenne ich mich gut aus. Mein Vater hat mir den Paragraphen unter die Nase gehalten, nach dem er sich berechtigt fühlte, seine Tochter zu „züchtigen“ und dann zugeschlagen, wenn er fand, ich schlüge über die Stränge. Gewalt gegen Frauen im großbürgerlichen Milieu. Hauptsache die Nachbarn kriegen nichts mit, Hauptsache der Arzt checkt nicht, dass das eine Ohrfeige war – mindblowing sozusagen. Der juristische Freibrief für Patriarchen heißt Elterliches Züchtigungsrecht und war das letzte Recht zur körperlichen Züchtigung, das in Deutschland im Jahr 2000 (!!!) abgeschafft wurde, stellte das Recht der Züchtigung der Kinder durch die Eltern dar. Bis zu einer Reform 1980 (da war ich schon fast zehn Jahre der väterlichen Prügeleien entronnen, abgehauen aus diesem „guten Hause“) verwendete das bürgerliche Gesetzbuch den Begriff elterliche Gewalt.

So lernte ich früh die Nachteile eines von Männern dominierten Systems kennen. Mit zehn Jahren wunderte ich mich – als mir ohne jede Aufklärung mittels regelmäßigem Rumtreiben auf der Straße langsam klar wurde, wo die kleinen Kinder herkommen – wieso es überhaupt dazu kam, dass Frauen ein zweites Kind bekommen, und beschloss, auf keinen Fall zu heiraten. Jedesmal, wenn man mich als „wilde Wutz“ und rauflustige Rumtreiberin ins stockdunkle Bad einsperrte oder der Alte meine Mutter zusammenbrüllte, erfuhr ich ein wenig mehr über Väterherrschaft und Vaterrecht, dieses System von Beziehungen, maßgebenden Werten, Normen und Verhaltensmustern, das von Männern wie meinem Vater (erzogen durch Hitlers sogenannte Schutzstaffel SS) geprägt, kontrolliert und repräsentiert wird. Die Begriffe kannte ich nicht, aber ich begriff: die Herrschaft des Mannes bedeutet strukturelle Diskriminierung, in unserem Fall Benachteiligung oder Herabwürdigung von Mädchen und Frau, die etwas mit der Struktur der gesamten Gesellschaft drumherum zu tun hatten. Denn sonst hätte uns ja jemand geholfen. Mir half das Rumtreiben, das tut es noch immer:)

Verhalf mir ja auch in der Innenstadt zur eindrucksvollen Begegnung mit den beiden Kämpferinnen vom Lüttje Lüüd, dem Info- und Kulturzentrum auf der Veddel. Die Elbinsel Veddel befinde sich seit Jahren in einem starken Wandel, schreiben die Betreiber*innen des Kulturzentrums „Lüttje Lüüd“, die dort einen Ort des Zusammenkommens, sowohl zum Austausch und zum Diskutieren als auch für Kunst und Kultur in jeglicher Form schaffen, mit dem Ziel Jugendliche, junge Erwachsene und Junggebliebene jeder Nationalität im sozialen, kulturellen, Bildungs- und Freizeitbereich zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten der politischen Meinungsbildung zu bieten. „Wir haben kein fertiges Konzept, wie „alles“ besser wird, sondern verstehen uns und den Laden im Wandel und als offene Struktur. … Die Auseinandersetzung mit Rassismus, Diskriminierungen jeder Art, mit dem Abbau geschlechtsspezifischer und sozialer Benachteiligungen ist in der heutigen Gesellschaft unabdingbar, denn sie trägt das Ziel der Gleichberechtigung in sich. Hierzu ist es zwingend notwendig, sich mit gesellschaftlichen, sowie politischen Entwicklungen zu beschäftigen. Nicht bloß, um Toleranz und Akzeptanz entwickeln und verbreiten zu können, sondern ebenso zugleich ernstgemeinte Solidarität zu leben.“

Den Flyer, der mich zum revolutionären 8. März gerufen hat, lese ich erst jetzt: „Seit über 100 Jahren ist der 8. März der Tag im Jahr, an dem wir Frauen auf die Straßen gehen, um gegen Patriarchat und Kapital und für die Befreiung aller Geschlechter zu kämpfen.“ Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug 1910 die Einführung eines internationalen Frauentages vor, ohne ein bestimmtes Datum. Am 8. März 1917 streikten Nach der Demonstration zum Internationalen Frauentag 1917 verließen im heutigen St. Petersburg (damals Petrograd) Arbeiterinnen, Ehefrauen von Soldaten und auch Bäuerinnen die Schlangen vor den Lebensmittelläden, gingen gemeinsam auf die Straße und demonstrierten: „Brot! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit dem Absolutismus!“.

Auch der Absolutismus wurde seither nicht vollständig niedergeschlagen. Weltweit leiden vor allem Frauen – auf der Kundgebung in Hamburg am 8. März erfuhr ich erschütternde Neuigkeiten über die Lage der Frauen in der Türkei – unter Alleinherrschern, die völlig oder teilweise losgelöst (absolutus) von Institutionen und Gesetzen aus eigener Machtvollkommenheit regieren. Die Frauen von Petrograd haben die Februarrevolution (8. März = 23. Februar im damals dort gültigen Kalender) ausgelöst und das Ende der Zarenherrschaft eingeleitet.

Meine Großmutter Maria (auf dem Foto unten rechts) war 17 Jahre alt, lebte in Russland, als die Frauen dort auf die Straße gingen, und gehörte zu den arbeitenden, denkenden und freiheitsliebenden Frauen. Ihr Vater (deutscher Mühlenbauer) war in russischer Kriegsgefangenschaft, die Mutter und die drei Kinder mussten sich durchbringen.

1921, als Maria sich nach drei Jahren Bürgerkrieg – mit dem Plan, baldmöglichst in ihr geliebtes Sibirien zurückzukehren – nach Berlin aufgemacht hatte, wird auf der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt. Würde sie sich wundern über die Frauen vier Generationen später oder sie bewundern? Die schreiben: „Die herrschende Klasse freut sich, wenn wir uns als starke Frauen sehen, weil wir Arbeit und Haushalt gleichzeitig unter einen Hut bekommen, ohne zu erkennen, dass wir doppelt ausgebeutet werden: durch das Kapital, konkret die Lohnarbeit auf der einen und durch das Patriarchat, sprich die unbezahlte Reproduktionsarbeit auf der anderen Seite.“

Für Oma: Kapital, hier gemeint als abstrakter Wert mit im Marxschen Sinne quasi-religiösem Charakter, der sich durch Ausbeutung – Aneignung fremder Arbeit – auszeichnet. Reproduktionsarbeit bezieht sich hier besonders auf Tätigkeiten im privaten Bereich, die Haus- und Familienarbeit.

Dafür war meine Großmutter als Vorstand eines manchmal zehnköpfigen Hausstandes und ausgebildete Hauswirtschaftsmeisterin Expertin. Und hat zeitlebens versucht, sich Tätigkeiten außerhalb der Familie zu verschaffen. Das trieb sie dann in die Hände der Nazis. Aber das führt hier zu weit.

Die jungen Frauen erheben sich nun 100 Jahre später gegen Unterbezahlung (als Alte ist es einfach nicht zu fassen, dass hierzulande immer noch nach Geschlecht bezahlt wird, da platzt einer doch der Kragen!) schlechte Arbeitsbedingungen, unbezahlbare Preise für Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände etc. etc. „Weltweit kämpfen Frauen gegen Krieg, Kapital und Patriarchat“, betonen die Autorinnen von der Veddel. Und beziehen sich auf die Genoss*innen in den umkämpften kurdischen Gebieten, die feministischen Bewegungen in Osteuropa, die kämpferischen Gewerkschafter*innen in Frankreich und Griechenland. „Wir müssen unsere Kämpfe verbinden“, das sei besonders heute wichtig, wo die Kriegstreiber*innen der NATO und der russischen Föderation „uns in ihren Kriegen opfern“ und für „ihre Einflusssphären und ihre Profite“ verheizen wollten. „Wir wollen Milliarden für Brot, Bildung und Gesundheit, statt für Panzer und Munition“.

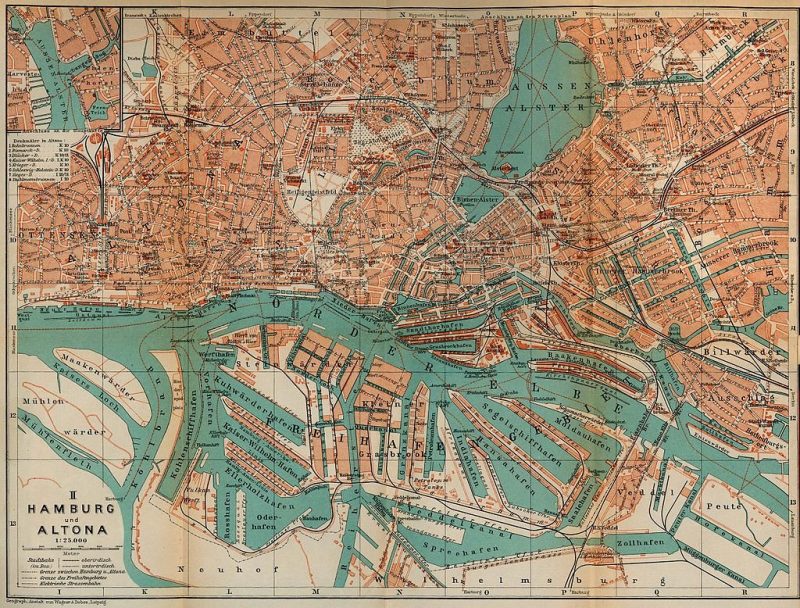

Neulich beim Rumtreiben in Hamburg traf ich eine, die war auf einer sogenannten Sicherheitsmesse im arabischen Raum. Sie sagt, solange diese Geschäfte florieren würden, gebe es keinen Frieden. Die Waffenproduzenten bräuchten zähe und langanhaltende bewaffnete Konflikte. Wie den im Jemen zum Beispiel. Die WDR-Redakteurin Julia Regis ist im vergangenen Herbst nicht die einzige, die die Genehmigung von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien für höchst bedenklich halten. Nach sieben Jahren Krieg und einem halben Jahr Waffenstillstand wird wieder geschossen. Mit deutscher Munition, möglicherweise geliefert ab Hafen Hamburg. Der ist nach Ansicht der hiesigen Fraktion Die Linke und auch der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte, deren Plakette ich zur Demo am 8. März trage, eine Drehscheibe fürs Verschiffen von Munition u.a. in Länder, die bewaffnete Auseinandersetzungen führen. Die führen dann wiederum im Jemen zu einer humanitären Notlage der höchsten UN-Notstandsstufe. Nach Angaben der UN waren und sind dort 80 Prozent der Bevökerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Deshalb schließe ich mich – auch im Geiste meiner Großmutter, die als Leidtragende mehrerer Kriege (zweimalige Heimatvertreibung inclusive), die maßgeblich von Deutschland ausgingen, mich immer auf die Ostermärsche „gejagt“ hat und mir die Bedeutung des Satzes eingefräst, von Deutschland dürfe nie wieder Krieg ausgehen, was für sie auch jegliche Aufrüstung ausschloss – der Volksinitiative an, um Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen zu stoppen.

„In und um Hamburg produzieren mehr als 90 Unternehmen Rüstungsgüter. Im Hafen werden jährlich über 1000 Container mit der tödlichen Fracht verladen. Das sind drei Container pro Tag!“, schreiben die Initiator*innen. „Bomben, Panzer, Kleinwaffen und Munition, Kernbrennstoffe, Torpedoaufzüge für U-Boote sowie Kriegsschiffe und Ersatzteile gehen über Hamburg u.a. nach Mexiko, Kolumbien und Sri Lanka. Diese Länder missachten die Menschenrechte. Zudem erhalten auch Saudi-Arabien und die Türkei aus Hamburg Rüstungsgüter, mit denen sie in Syrien bzw. im Jemen Krieg führen. Weltweit heizen Rüstungsexporte bewaffnete Konflikte und Kriege an und zwingen Millionen Menschen zur Flucht. Rüstungsriesen wie Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann oder die Lürssen Werften, zu denen auch Blohm und Voss gehört, machen damit Milliarden-Gewinne. Das Geschäft mit dem Tod ist zu beenden! Jegliche Rüstungstransporte über den Hamburger Hafen sind zu stoppen!“

Kann mit meiner Oma jetzt nur noch im Geiste diskutieren, weiß aber mit Siherheit, dass sie sich stramm gegen jede Art der Aufhetzung – vor allem gegen „die Russen“ – gewehrt hat, nicht trotz, sondern wegen allem, was sie erlebt hat.

So gerüstet radle ich am 8. März zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof, nahe dem Hamburger Hauptbahnhof.

Das ist ein denkwürdiges Gebäude! Schon 1863 „träumten“ Mitglieder des frisch gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der ersten Massenpartei der deutschen Arbeiter*innenbewegung von einem eigenen Gewerkschaftshaus in Hamburg. Erstmal bremste sie Bismarcks „Gesetz gegen gemeingefährliche Bestrebungen der Sozialdemokratie“ aus. Dieses sogenannte Sozialistengesetz zwang die Gewerkschaften absolutistisch zur Auflösung. Sie waren langfristig nicht zu stoppen – und sind ja wieder schwer im Kommen. Bei der Eröffnung des Hamburger Gewerkschaftshauses 1906 nannte August Bebel es eine „geistige Waffenschmiede des Proletariats“.

Die Redebeiträge vor der historischen Fassade 117 Jahre später hätten den Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie (mit einer vom Aussterben bedrohten Gesinnung) wohl gefreut.

Es ging am diesjährigen Frauenkampftag unter anderem um ein Bestreben, das ich mal vorsichtig unter „Abschaffung der Hausfrau“ einordne. Die Hausfrau ist irgendwann aus patriarchalen Gründen erfunden worden, und wenn wir uns jetzt konsequent entpatriarchalisieren wollen, müssen wir diese Art der Ausbeutung abschaffen. Das ist jetzt sehr kurz gefasst, möchte mich für die Langfassung auf das Schicksal meiner Mutter Julia beziehen. Ihre Karriere als denkende Frau begann nahe der Ostseeküste. Heute heißt die Stadt Elbląg. Wir versetzen uns kurz ins Jahr 1936, da kam Julia Henriette Ottilie, die keinen ihrer vom Vater ausgewählten Vornamen mochte, auf die höhere Schule, die Kaiserin Auguste Viktoria Schule zu Elbing-Westpreußen.

Über diese Schule, die außerordentlich fortschrittlich die Mädchen zum eigenständigen Denken und Handeln angeregt hat – bis die Nazis Einhalt geboten – gibt es ein gutes Buch, verfasst von Dr. Helene Deppner, die dort unterrichtet hat. Sie schreibt – keine Angst, wir finden gleich zurück zu 8M 23 – über die Gesamtheit der Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, für die jene „durch die Tradition festgefügte alleinige Rolle der Hausfrau und Mutter“ bestehen bleibe und das Bild „der im Ganzen unmündigen, aber tapfer die Last der Hausfrauen- und Mutterpflichten tragenden Frau“. Und schon wieder übermannt mich im wahrsten Wortsinne die Erinnerung an die zweite Hälfte des folgenden Jahrhunderts. Ich war wohl elf Jahre alt, als ich im elterlichen Wohnzimmer Zeugin eines prägenden Ereignisses werde. Siegfried verbietet seiner Frau Julia die Berufstätigkeit. Die Hausfrauenehe wird in der Bundesrepublik Deutschland erst einen Tag nach meinem 22. Geburtstag abgeschafft, am 14. Juni 1976, als ich mich schon in lila Latzhosen an Hamburger “Frauenorten” rumtreibe. Dieses sogenannte Ernährermodell, auf das der Vater quasi nach ostpreußischer Gutsherrenart besteht, hat im Leben seiner Ehefrau und der Töchter einige psychische und finanzielle Verwüstungen angerichtet. Es ist laut Wikipedia “ein Modell der familialen Arbeitsteilung, bei der der Lebensunterhalt für eine Kernfamilie ganz oder vorwiegend durch die Erwerbstätigkeit einer Person gesichert wird und im Gegenzug der Ehe- oder Lebenspartner die Haus- und Familienarbeit übernimmt. Historisch basiert das männliche Ernährermodell (oder Ernährer-Hausfrauen-Modell) auf einem Geschlechterrollenverständnis, nach dem dem Mann als Familienernährer vollzeitlich die Erwerbsarbeit obliegt und die Frau die Rolle der Hausfrau und Mutter erfüllt. Das männliche Ernährermodell wird daher auch Hausfrauenmodell oder -ehe oder auch traditionelles bürgerliches Familienmodell genannt. Das zugrunde liegende Rollenverständnis war in der bürgerlichen Kultur des Biedermeier und im Bürgertum in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert üblich. Dieses Rollenverständnis setzte das 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch in ein Regelwerk um, und der Gesetzesentwurf wurde folgendermaßen erläutert: „Der Hauptberuf der Ehefrau bezieht sich auf das Innere des Hauses und wird in den wohlhabenden Klassen der Bevölkerung sich regelmäßig darauf beschränken.“ Das liegt Julia Henriette Ottilie nicht und füllt sie auch nicht aus, ist sie doch zeitlebens durchweht vom Wind, der in ihrer Oberstufenzeit nicht nur in Kahlberg sondern auch im Lyceum am Kleinen Lustgarten weht und nicht nur Hand- und Hausarbeit, sondern – selbst in Zeiten der Nazis, die an einer ganz anderen Frauenrolle basteln, Nachdenken und Verstand unter den Schülerinnen verbreitet, sie das Lernen und das Weiterarbeiten an den fortschreitenden Erkenntnissen lehrt. Sie fügt sich – wenn auch ihre Lehrerin Dr. Helene Deppner 1971 schreibt: “Heute untersteht die Frau nicht mehr dem Gehorsamszwang oder der Verfügungsgewalt des Mannes, heute entscheidet die Frau selbst über ihr Schicksal”, behält ihr reiches Innenleben für sich. Ihre ältere Tochter findet beim Räumen des elterlichen Hauses einen Ordner mit komplizierten Mathematikaufgaben und erfährt kurz vorm Tod ihrer Mutter, dass diese ganze Sinfonien im Kopf hat.

Die Tochter bildet sich jetzt mit Evke Rulffes Geschichte einer Entwertung weiter: „Die Erfindung der Hausfrau“. Die handelt, ebenso wie Silvia Federicis „Caliban und die Hexe“ auch von Allmenden, womit wir gleich nach einem kurzen Exkurs über die Allmende von Altona wieder auf die Demo zurückgelangen. Allmenden sind gemeinschaftliches Eigentum von Flächen, die von der gesamten Bevölkerung genutzt werden dürfen. Der Allmende-Raub im 15. und 16. Jahrhundert, als sich weltliche Herrscher, eine könnte auch Patriarchen schreiben, diese gemeinschaftlichen Flächen aneigneten, betraf besonders die Frauen als deren hauptsächliche Nutzerinnen und bedeutete für sie Verarmung, Vereinzelung, Abhängigkeit und Unterdrückung.

So und jetzt kommt die Kurve: Auf dem Besenbinderhof vorm geschichtsträchtigen Gewerkschaftshaus treffe ich zunächst Christina, eine leuchtende und strahlende, fröhliche und fordernde Kämpferin für alle Frauen, auch diejenigen mit Behinderung. Und dann stößt Sonja dazu und wir verwicklen uns so in Gespräche, dass wir gar nicht merken, dass wir in den Block des Hamburger Jugendrates https://jugendrathh.noblogs.org/ geraten sind, der selbstorganisierte, offene Treffen für alle Jugendlichen organisiert, „die Lust haben, politisch etwas zu organisieren oder mehr über verschiedene Themen zu lernen.“ Ich werde integriert und informiert.

Die beiden, die neben mir laufen, arbeiten im Tesch Stadtteil- und Jugendhaus in Hamburg-Altona https://www.basiskultur.hamburg/, benannt nach Bruno Guido Camillo Tesch, einem deutschen Antifaschisten und Kommunisten, der 1933 in einem von den Nationalsozialisten inszenierten Prozess des Mordes schuldig gesprochen und hingerichtet wurde (das Unrechts-Urteil wurde 1992 aufgehoben).

Und sie erzählen mir, dass ihnen bei der Straßenküche montags auf der Großen Bergstraße in Hamburg-Altona eine alleinernährende Mutter begegnet ist, die weinend im Supermarkt steht und nicht weiß, wie sie die Lebensmittel für ihre Kinder bezahlen soll.

Was hat das mit Allmende zu tun? Ich betrachte solche Aktivitäten wie das Draußenkochen für alle als eine Art neue Allmenden. Und weil wir in Altona für Brot, Arbeit und Frieden aktiv sind, nenne ich es Allmende von Altona.

Es lohnt sich unbedingt, auf die Straße zu gehen! Bei der Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus sind alle Fenster des prachtvollen Gebäudes hell erleuchtet, vielleicht guckt und hört von drinnen unsere Stadt-Regierung, der Senat, zu.

Ende des 19. Jahrhunderts tagten die „Stadtväter“ unter sich. Und wir brauchen nun mal ein Weibsbild. Bei meinen West-Ost-Radtouren am Elbufer huldige ich gerne Hammonia, unter Absingen eines Liedes für „meine Perle“: „Stadt Hamburg an der Elbe Auen … Vielbegabte, Freie … wie so kräftig stehst du da!“, auch wenn ich weiß, dass meine Stadt von den alten Römerinnen Hammaburgum oder Hamburgum genannt wurde.

Hammonia steht auf der Brooksbrücke, die auf den Kehrwieder führt, eine Ex-Stadtinsel, von der berichtet wird, dass vor allem die Hamburgerinnen hier, an der Ausfahrt aus dem Hafen in die Elbe, ihren Seemännern „Kehr wieder!“ hinterhergerufen haben.

Hammonia steht für die Stadt und ziert auch das Rathaus-Portal.

Und ich bekomme am 8. März auf dem Hamburger Rathausmarkt ein ganz weiteres Frauenbild in die Hand gedrückt:

Die zehn Vorschläge zur Befreiung der Frau auf der Rückseite der Zeitschrift http://derfunke.de, die ich einer ganz jungen Autorin und Straßenkämpferin abkaufe, erscheinen mir plausibel: gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit (siehe oben) durch kostenlose öffentliche Wäschereien, Kantinen (Betrieb/Wohnquartier) und Putzdienste (vor allem das Putzen müssen wir unbedingt vergesellschaften:)), ganztägige und kostenlose öffentliche Kinderbetreuung für alle Kinder; bedarfsdeckender Ausbau öffentlicher kostenloser Alten- und Pflegeeinrichtungen – staatlich vollfinanziertes öffentliches Gesundheits- und Sozialsystem (DRG-Fallpauschalen abschaffen) – Auflärungskampagne über Hausarbeit als Mittel, die Frau an Heim, Herd und Familie zu fesseln und sie dadurch aus dem öffentlichen politischen Leben zu drängen – Ausbau und vollständige staatliche Finanzierung von Frauenhäusern und -beratungsstellen; staatlich finanzierte unabhängige Stellen für Anzeigen häuslicher Gewalt – jederzeitige Möglichkeit der Ehescheidung von beiden Seiten – Vollbeschäftigung durch konsequente Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich…

Die Lebenssituation von Frauen in Deutschland verschlechtere sich, beschreiben die funke-Autorinnen Tatjana Pinetzki und Annegret Biechele. Der Anteil der Familien, in denen sich die Mutter allein um Kindererziehung und Haushalt kümmere, habe sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt, insbesondere alleinerziehende Arbeiterinnen und von Altersarmut betroffene Frauen rutschten immer tiefer unters Existenzminimum, die Schlangen an den Ausgaben der Tafeln würden immer länger.

Auch international sieht es nicht besser aus für die Frauen, eher noch schlimmer. Als auf der Abschlusskundgebung Vertreterinnen des Migrantinnenbundes Hamburg http://migrantinnen.net sprechen und singen, erzählt mir eine junge Bannerträgerin mit türkischer Verwandtschaft, dass die politische Lage in der Türkei einer durchgedrehten Diktatur mit allen ihren patriarchalen und imperialistischen Merkmalen gleichkomme. Der dortige Alleinherrscher plane gerade, den Frauen das Lachen auf der Straße zu verbieten. Da kann einer schon das Lachen im Halse stecken bleiben. Aber das nützt nichts. Wir blicken nach vorn, nach Bertolt Brechts (seine Dreigroschenoper wird gerade im St. Pauli-Theater http://st-pauli-Theater.de aufrüttelnd auf die Bühne gebracht!) Rat von 1947: „Vorwärts und nie vergessen … die Solidarität!“