Hamburger Wertarbeit – Es lebe der Bunker

Der KulturEnergieBunker ist ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen Dimensionen: Wir planen eine Versorgung der Grundbedürfnisse nach Kultur und Energie und wollen dabei lokale Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden, Räume für Kultur zu schaffen sowie erneuerbar (Fern)Wärme und Strom erzeugen. Mit dieser neuartigen Mischung wird der Hochbunker für den Stadtteil Altona und seine Gemeinschaften geöffnet. Bei der ersten „Kreativen Führung“ haben Ideenreiche den leerstehenden Luftschutzbunker in der Schomburgstraße mit Walking Performances, Licht- und Soundinstallationen, Gesang und anderen musikalischen Darbietungen künstlerisch belebt. Und Neugierige aller Generationen haben ihn erkundet, geschaut, gelauscht und entdeckt. Gemeinsam haben sie den mehr 70 Jahre alten Bau mit Leben gefüllt. Die Frau im Blaumann, der Blau-DAU voll der Fragen, ein „dümmster anzunehmender User“ = DAU, hat erzählt: „Zivile Bunker sind Schutzbauten: Sie sollen vor Gefahr bewahren. Man kann sie also als Zuflucht betrachten. Man kann sie auch sehen wie der französische Philosoph Paul Virilio. Bei der Betrachtung der Bunker schaue man in einen Spiegel und gewahre das Spiegelbild unserer eigenen Todesmacht, unserer eigenen Destruktivität, das Spiegelbild der Kriegsindustrie, schreibt er in „Bunkerarchäologie“. In jahrelanger Recherche- und Dokumentationsarbeit hat Virilio den “Atlantikwall” untersucht. Die Bunker an der französischen Atlantikküste sind militärische Anlagen. Sie sollten die Stellungen der Nazis festigen und Angriffe des Gegners erschweren. Zivile Bunker wie der in der Schomburgstraße hingegen sollen die Bevölkerung schützen. Dieser 1944 gebaute Hochbunker sollte vor Luftangriffen schützen, vor der „direkten Einwirkung von Waffen“. Solche Luftschutzbunker wurden seit den 1930er-Jahren in Deutschland im Zuge der Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg errichtet. In Hamburg wurden mehr Bunker gebaut als in jeder anderen Stadt. Sie retteten bei Luftangriffen vielen Hamburgern das Leben.“

Die Leute von KEBAP hätten schon Nachbarn getroffen, die bange Nächte in diesem Bunker verbracht haben, erzählte der Blau-DAU, aber wüssten noch zu wenig über die Kriegs- und Nachkriegszeit in Altona-Altstadt. Da trat Jürgen auf den Plan: Er sei als Kind in diesem Bunker fast gestorben, berichtete der 81-Jährige. Er hat in der Schomburgstraße gewohnt. So heißt sie erst seit dem Erlass des Groß-Hamburg-Gesetzes 1937. Dieses Gesetz erweiterte die Stadt um volkswirtschaftliche Gebiete wie Altona. Jürgen erzählte seinen schweigend lauschenden Zuhörern im „Rettungsraum“ des Bunkers von der Nacht, als seine Mutter ihn wieder einmal aus dem Bett geholt hatte, in dem er immer vollständig angezogen schlief. In großer Angst – vor allem weil die Bombardierungen immer effektiver geworden waren und damit die Zeitspanne zwischen Vor- und Hauptalarm immer kürzer wurde – zerrte seine Mutter ihn durch die dunklen Straßen von Altona-Altstadt, in denen schon so viele Nachbarn gestorben waren. Jürgen erzählte zum Beispiel von der Unzerstraße: Man habe die Große Bergstraße bombardiert und die Schomburgstraße, so dass die Menschen aus der Unzerstraße nicht mehr herauskamen. Seine Beine seien ständig aufgeschürft gewesen, weil seine Mutter ihn über die Trümmer riss. „Und dann warfen sie Luftminen“, sagte er und schaute in überwiegend ahnungslose Gesichter.

Der Blau-Dau entnimmt Wikipedia: „Eine Luftmine (manchmal auch als Minenbombe, Blockbuster oder Wohnblockknacker bezeichnet) ist eine große, schwerere Sprengbombe, die vor allem im Luftkrieg während des Zweiten Weltkriegs von Flugzeugen abgeworfen wurde.“ Luftminen wurden während des Zweiten Weltkrieges im Luftkrieg gegen Städte sowohl von den deutschen als auch von den britischen und US-amerikanischen Luftstreitkräften eingesetzt. Sie detonierten nicht – wie es der Name vermuten ließe – in der Luft, sie deckten die Dächer im Umkreis von mehreren hundert Metern ab. Aus diesem Grund wurden Luftminen auch eingesetzt, um Brandbomben einen guten Zugang zu leicht brennbaren Dachböden und -stühlen zu ermöglichen und so Großbrände zu entfachen. Der Bunker in der Schomburgstraße hat in jener Nacht gewackelt, aber gehalten. Jürgen berichtet, unter den Menschen im Inneren sei Panik ausgebrochen, er sei zeitweilig von seiner Mutter getrennt gewesen. Durch die enorme Druckwelle habe sich der Bunker sozusagen „verzogen“ und die Farbe hat sich von den Wänden gelöst.

Insgesamt sind das rettende Gebäude und die technische Ausstattung im Inneren Hamburger Wertarbeit. Jürgen weiß als Maurermeister, wie der Beton in die hölzerne Schalung gegossen wurde, die an den Rippen noch gut zu erkennen ist. Verdichtet habe man seinerzeit mit der Hand, mit Eisenstangen und zur Bewehrung Stahlmatten, sogenannte Moniereisen (nach dem Franzosen Monier, lernt der Blau-DAU) hineingelegt: „Beton hält den Druck, Metall hält den Zug“, erklärt der Bauexperte, das Ganze sei schon eine ziemliche Ingenieursleistung. Die Technik im Bunker stammt nicht aus dem Ersten Weltkrieg sondern aus dem Kalten Krieg, auch davon erzählte der Blau-DAU: „Den Kalten Krieg trugen von 1947 bis 1989 die Westmächte unter Führung der USA mit dem sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion mit vielen Mitteln aus. Der Eskalation des Kalten Krieges, der Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Bündnis und der damit verbundenen Wiederbewaffnung folgte der Aufbau eines neuen Zivilschutzes und die erneute Nutzung der Bunkeranlagen. Die Richtlinien für Schutzraumbauten vom 27. Juli 1955 sollen weitgehend denen des „Führer-Sofortprogramms“ von 1940 entsprochen haben und das Schutzbaugesetz vom November 1962 forderte dann die Wiederherstellung bestehender Luftschutzanlagen und die Umstellung auf die Erfordernisse eines etwaigen Atomkrieges. Also wurde der Bunker in der Schomburgstraße aufgerüstet. Stand der Technik: 1970er-Jahre. In den 1970er-Jahren war ich irgendwo zwischen Teenie und Twen und hörte zum ersten Mal von Technikgläubigkeit, auch Technophilie genannt. Die undifferenzierte Leidenschaft für neue Technologien gilt nicht als psychische Störung, man konnte ihr in den Siebzigern offen frönen, sie waren ja der Beginn der Personal-Computer-Ära. Die erste Generation der Videospiele begann mit Konsolen wie Atari 2600. Ansonsten konnte man sich für den VW Golf und in Hamburg für den Neuen Elbtunnel begeistern. Über den großen Teich kamen sensationelle musikalische Innovationen, die ersten Waren von Apple und Microsoft und „Technikfolgenabschätzung“. Den Technophilen standen nun Technikfeinde gegenüber. Auch Technophobie ist keine psychische Störung. Während die einen die Errungenschaften der Technik glorifizieren und oftmals glauben, vor den als negativ bewerteten Folgen technischer Innovationen wie Belastung mit radioaktiver Strahlung oder Klimaveränderung könne man sich mit technischen Mitteln schützen oder sie technisch verhindern oder bewältigen, betrachten die anderen Technik als ein eher zerstörerisches Mittel der Gesellschaftsgestaltung. Heute – und solche gab es echt auch schon in den 1970er-Jahren! – möchten manche, wie die Leute von KEBAP und KEGA Technik im Sinne von Nachhaltigkeit einsetzen. Für alle gibt es hier Hamburger Wertarbeit zu bewundern, sozusagen „Old School“ eingebaut in einen kleinräumig unterteilten Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg: In mancherlei Hinsicht wurde der Schutzbau in der Schomburgstraße nicht nur technisch hochwertig sondern nahezu luxuriös ausgestattet.“

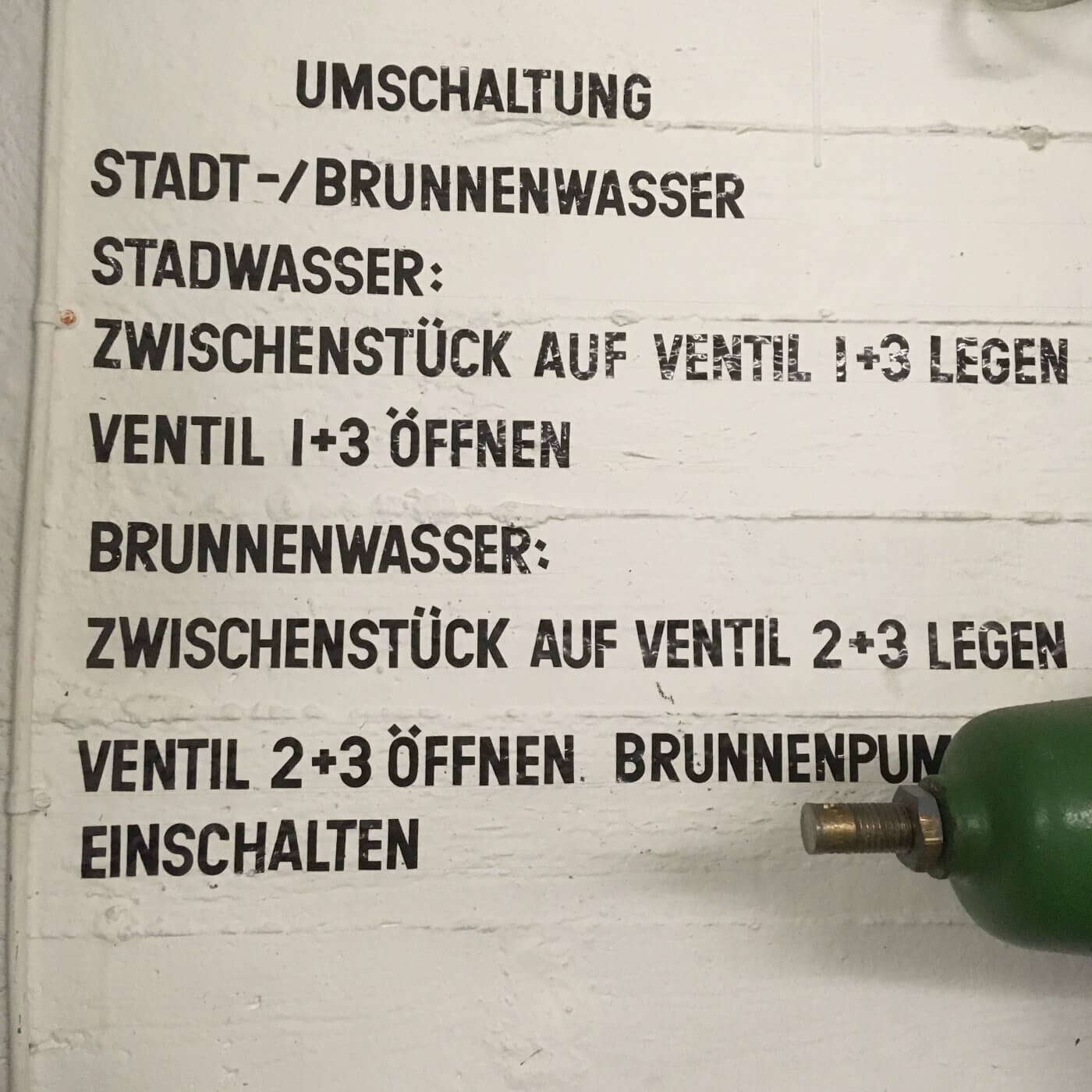

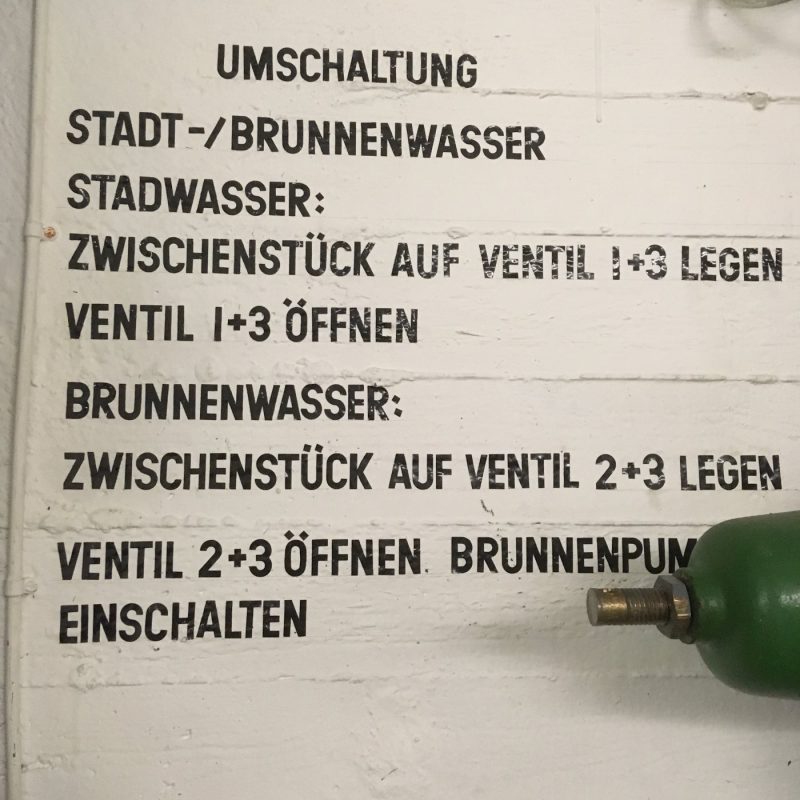

Mit solchen Worten führte der Blau-DAU die Besuchergruppe zu den Ventilen für die Wasserversorgung und erklärte: „Die Wasserversorgung aus dem öffentlichen Netz war bei Fliegerangriffen störungsanfällig. Dieser Bunker hatte eine Zisterne, einen unterirdischen Wasserbehälter. Im Notfall wurde von Stadtwasser auf Brunnenwasser umgestellt.“

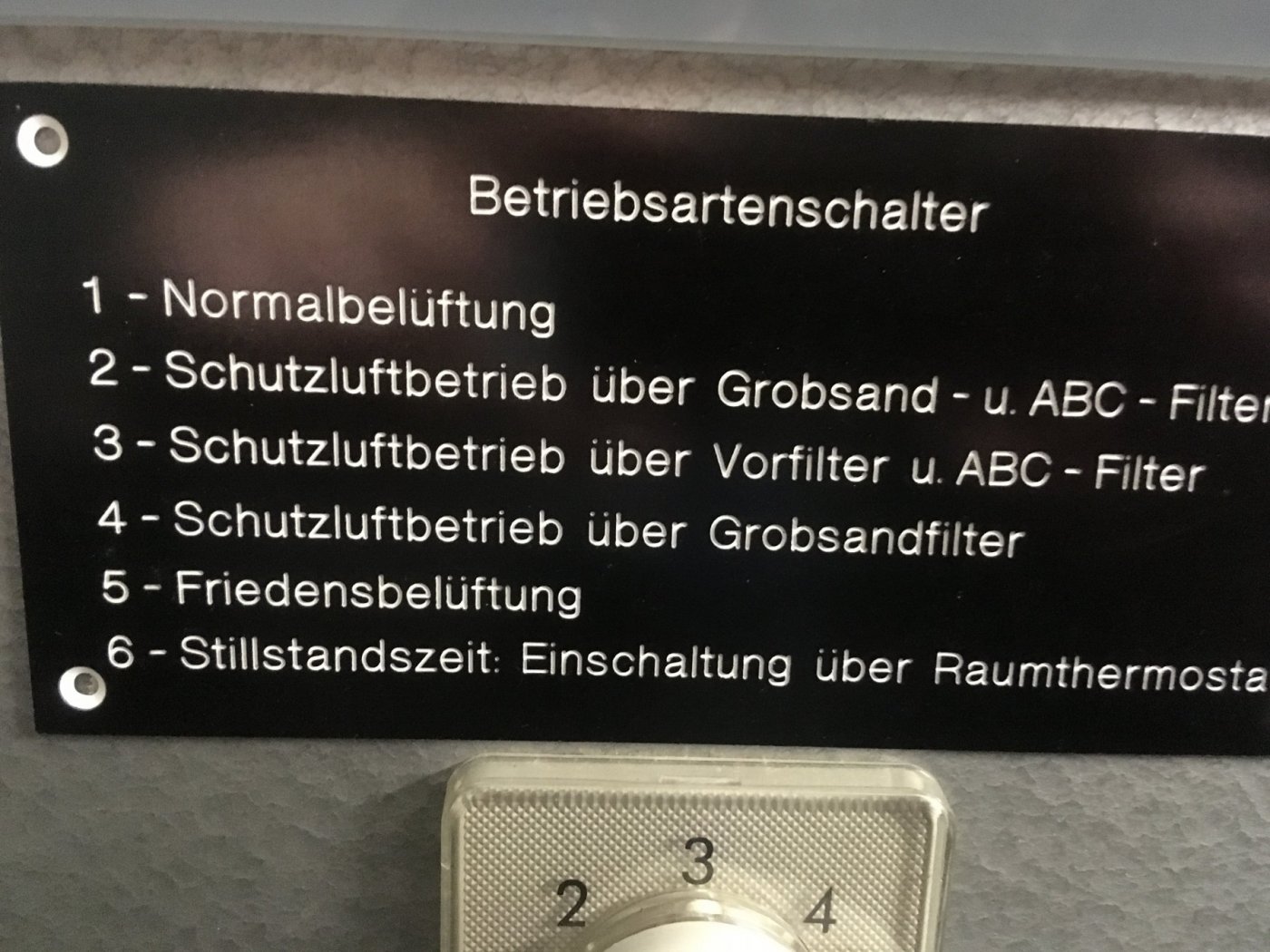

Der Blau-DAU führte dann in den Raum mit der Belüftungsanlage. Auch hier stehen alle Bedienungsanleitungen nicht im Internet sondern vor Ort an der Wand. Im Notfall konnte man eben niemanden fragen und auch nicht googlen…

Der Blau-DAU führte dann in den Raum mit der Belüftungsanlage. Auch hier stehen alle Bedienungsanleitungen nicht im Internet sondern vor Ort an der Wand. Im Notfall konnte man eben niemanden fragen und auch nicht googlen…

Vor den formschönen Rohrinstallationen erzählte der Blau-DAU von „1755 Menschen die in jeden der baugleichen fensterlosen Zwillingsbunker gepfercht werden konnten, dort stundenlang auf engstem Raum saßen – es konnten nie alle gleichzeitig liegen – schwer atmend voller Furcht. Das erforderte eine funktionierende Lüftung.”

Vor den formschönen Rohrinstallationen erzählte der Blau-DAU von „1755 Menschen die in jeden der baugleichen fensterlosen Zwillingsbunker gepfercht werden konnten, dort stundenlang auf engstem Raum saßen – es konnten nie alle gleichzeitig liegen – schwer atmend voller Furcht. Das erforderte eine funktionierende Lüftung.”

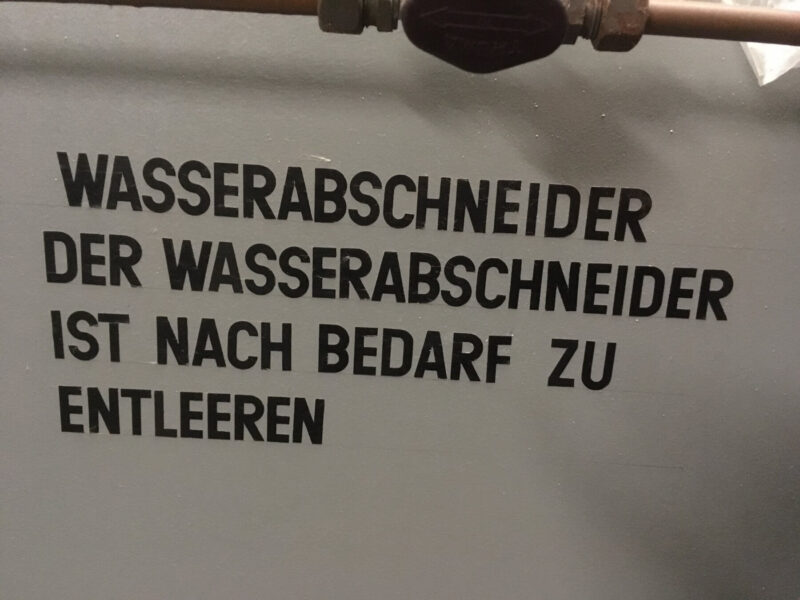

Man könnte sich beölen über die Rechtschreibung (es heißt natürlich Wasserabscheider und Stadtwasser…) muss man aber nicht.

Letzte Station des kleinen Rundganges ist die ABC-Schutz-Anlage. Als ABC-Schutz bezeichnet man den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren einschließlich ABC-Waffen beispielsweise direkt durch Bunkeranlagen oder andere Schutzräume. Wie das im Bunker an der Schomburgstraße funktionieren sollte, weiß der Blau-DAU nicht, es gibt noch Fragen…

Bei der kreativen Bunkerführung ging es weiter mit Ilses hinreißender Stimme. Aus dem Dunkel des Nachbarbunkers, unsichtbar, sang sie „Lili Marleen“. Das Lied handelt davon, dass ein Soldat sich an früher erinnert, als er mit seiner Freundin Lili Marleen an der Laterne vor der Kaserne gestanden hat und sie auffordert, sich da wieder zu treffen. Da fragt sich der Blau-DAU, ob es stimmt, dass sein Schöpfer, Hans Leip, eine Freundin namens Lili hatte und eine namens Marleen …und eine von den beiden musste gehen? Hans Leip wurde in Hamburg geboren, man liest: „seine Sehnsucht galt dem Hafen und dem Wasser. Deswegen gab er von den Berufen, die sein Vater ausgeübt hatte, am liebsten den des Schauermanns, das heißt eines Hafenarbeiters an. Leip selbst hatte jedoch nur eine einzige direkte Berührung mit der Seefahrt: Als 17-jähriger Schüler fuhr er in den Ferien drei Wochen als Gehilfe des Schiffkochs auf einem Fischdampfer mit.“ Ab Ostern 1914 war er Lehrer in Hamburg-Rothenburgsort und wurde im Jahre 1915 zum Militär einberufen; seine Ausbildung erfolgte in Berlin. Es heißt, er habe die ersten drei Strophen des Textes 1915 geschrieben, im Ersten Weltkrieg, vor seiner Abfahrt an die russische Front, während einer Wache vor einer Berliner Kaserne. Zwei weitere Strophen hat Leip später für die Veröffentlichung unter dem Titel „Lied eines jungen Wachpostens“ in der Gedichtsammlung „Die kleine Hafenorgel“ hinzugefügt, die erst 1937 veröffentlicht wurde. Wie die Idee zum Titel „Lili Marleen“ entstanden war, ist umstritten. Der Heimatfotograf Johann Holzem meint, er bestehe aus zwei verschiedenen, nicht einer Person gehörenden Vornamen. Bei Lilli soll es sich um den Kosenamen der Freundin eines Freundes von Dichter Leip gehandelt haben, während Marleen der Vorname einer Hilfsschwester aus einem Lazarett gewesen sei. Jedenfalls wurde das Lied wurde 1939, von Lale Andersen gesungen, in einer Zeit der Kriegsstimmung aufgenommen. Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Im April 1941 nahmen deutsche Truppen Belgrad ein und besetzten den Mittelwellensender Radio Belgrad. Er strahlte fortan als „Besatzungssender Belgrad“ aus und die Sendeleistung war so hoch, dass er alle Frontabschnitte zwischen Narvik und Kairo erreichte, was sechs Millionen Zuhörern entsprach. So wurde der Song weltweit zum Soldatenlied. Lale Andersen hatte das Lied zuvor in einer melancholischeren Fassung des Komponisten Rudolf Zink in ihren Bühnenprogrammen gesungen, als Norbert Schultze ihr seine Version anbot. Weder Schultze noch Andersen konnten sich für die weltberühmte Aufnahme erwärmen. Die Sängerin fand die Melodie unpassend, während Schultze mit dem marschartigen Rhythmus und dem Männerchor im Hintergrund unzufrieden war. Die Lauscher*innen im Bunker waren mit Ilses Version sehr zufrieden, folgten der Anweisung des „Bunkerwartes“ und dem Trompeter in den zweiten Stock. In den oberen Etagen erwarteten sie unter anderem eine „Scheinbar“, Sounds aus der Dusche, Gelächter, Lightpainting, Airdrum-Klänge, Flötentöne vom Feinsten. An dieser Stelle soll allen, die ausgedacht, choreographiert und mitgewirkt haben, ganz ganz herzlich gedankt werden: Ihr wart einfach großartig, das war Hamburger Wertarbeit!